關了又開,開了又關。誰先把霓虹應用到藝術層面其實不太重要。霓虹最初應用於商業廣告上,後被藝術家挪用。霓虹散發的獨特光線,符合藝術家對表達和素材的需求。這種有別於十九世紀戶外寫生派所推祟的自然光線,更能表達現代都市生活和城市景觀中那些轉移的價值。

霓虹視覺化

宏觀視覺文化中各種對霓虹的表述,電影對霓虹光的重現和對霓虹管實際的使用,彷彿比視覺藝術更能抱擁霓虹這個媒介。Fritz Lang 1927年執導的電影(Metropolis)破天荒地採用霓虹勾勒對未來城市的想像,其不停上下揮動的環形光線,投射出女機械人的剪影,打造機械人化身成gynoid Maria的舞台效果。電影所呈現的都市霓虹,或多或少呼應了1920年代巴黎、紐約和上海的城市景觀,象徵益發增長的世界主義與市場經濟。電影一方面以霓虹高舉城市表面的繁華和科技的進步,另一方面透過主角Freder Fredersen 所置身的地下城市,和那些營營役役地穿梭於複雜機械結構中的工人,探討工業化和資本主義的出現所帶來的影響。《大都會》進一步建立霓虹的意象,使霓虹成為電影的視覺辭彙,象徵人工的、未來的、甚至是仿製的人體結構。這種意象在科幻電影中更為常見,1982年首部採用「backlit animation」1拍攝而成的《電子世界爭霸戰》(Tron)﹔同年,《Bladerunner》揭示了基因工程的主題,探討未來世界把科技運用到環境上所牽扯的道德和哲學問題;電影《星球大戰IV:新希望》(Star Wars Episode IV: A New Hope),主角揮動激光劍時所發出的霓虹光,成為了攻擊的武器。霓虹在城市遍地開花,亦更頻繁地出現於電影世界中,把夜空蓋上了人工的光芒,照射出城市的隱藏面與黑暗面,同時捕捉對這種別名為人工「液態火燄」的目光。

在一眾視覺藝術家中,大多數人都以為Edward Hopper 是首位在作品中繪畫霓虹招牌的藝術家。他的作品無疑成功描繪二次世界大戰前美國城市中迷失的靈魂,但不論是Chop Suey (1929) 還是 Nighthawks (1942),這些代表作都未能見到霓虹招牌的蹤影。唯霓虹在作品中的缺席反而被解讀成強調霓虹普遍使用。其時霓虹招牌已經成為紐約和美國各城市景觀不可或缺的一部份,作品Chop Suey中的餐室窗外雖然懸掛著一個白熾燈泡招牌,但這種招牌在當時已屬過時,暗示這種招牌快將被霓虹招牌所取代。

另一方面,英國藝術家 Richard Hamilton 1956年的拼貼作品Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? 謹慎卻刻意地展示其時流行的霓虹招牌。作品展示了一個住宅單位的內部結構,而單位窗外的景色,並非一般的郊外景觀,反而拼貼了一幀著名攝影作品的複制品。該攝影作品以華納影城於1927年在百老匯上映電影 The Jazz Singer 為題,記錄了其時電影首映和霓虹璀燦的情況。Richard Hamilton希望透過置放這單位於充斥著霓虹與娛樂的都市氛圍中,將內外景觀混合,表達戰後英國的消費文化無可避免地受美國當代諸如廣告、電影、娛樂及家電等流行文化所影響,更甚乎被侵佔。

不少攝影及以照片寫實主義的範疇的作品都以霓虹為題,尤以1960年代的美國為甚。藝術家如 Richard Estes 和 Robert Cottingham 都紛紛使用普通的畫筆或噴槍,以幾乎攝影寫實的方式來描繪美國的日常景觀。這些精雕細琢的作品,多以倒影或光的反射的題材為主,譬方說光反射在金屬或玻璃上的效果;又或以一些都市和郊外尋常的意象和環境為題,例如招牌、汽車、店舖和街道,使觀者關注司空見慣的事實,和存在於周遭環境中的反精英題材。Cottingham一系列有關美洲的作品,顯示了他對霓虹的興趣,同時廣告的工作背景驅使他專注於霓虹字體的形狀與抽象概念。他對霓虹招牌的影響力、象徵性及當代性都有一定的了解,有助他挑選出能充份表現1940和1950年代美國文化的招牌,這些大部份已清失的招牌。Cottingham 在他的作品中只繪畫了招牌的一部份,抽取了「HOT」、「ART」或「ODE」的字樣。晚期的作品更進一步演繹及刪減招牌本身的元素,只摘取並繪畫其中一個字母。

“… 他對霓虹招牌的影響力、象徵性及當代性都有一定的了解,有助他挑選出能充份表現1940和1950年代美國文化的招牌…”

使用攝影這媒介來捕捉霓虹的發亮的色彩和動態並不容易,為不少攝影師帶來巨大的挑戰。縱使如此,代表著都市化變遷的霓虹還是無所不在地被攝影師捕捉,特別是多位具影響力的美國攝影師。當時正值攝影與視覺藝術分野的時期,其中一位攝影師 William Eggleston 的作品以1970年和1980年代的美國生活為材,意圖喚起大眾對那些看似不重要和經常被忽視的事物的關注。雖然霓虹在 Eggleston 的作品中大多只淪為佈景板,但他的作品無疑高舉了霓虹在美國視覺文化中的地位,最終使霓虹招牌成為了美洲的代名。

當今的攝影師仍然受霓虹招牌所吸引,Martin Stavars 2013年的作品 City of Neon Lights Studies 便深入了解霓虹光的形態。他的作品顛覆了傳統的攝影處理。傳統的黑白攝影,黑色的物件會沖曬到相紙上,相反底片只會顯現由深至淺的灰色,是不感光的。但在Martin Stavars的作品,光線反被沖曬到底片上,把底片變成相片。這種攝影的處理強調了霓虹光在城市景觀的存在性與普遍性。

霓虹物質化

藝術家Lucio Fontana 跳脫霓虹的象徵意義,重新回到霓虹本身,創造了首個全以霓虹為媒介的雕塑,並於1951年以這個名為Spatial Light – Structure in Neon的霓虹雕塑參展第九屆米蘭三年展。這個懸掛在米蘭藝術宮(Palazzo dell’Arte 乃米蘭三年展展出場地)中央樓梯的天花板上的雕塑,以差不多二百米長的幼白霓虹管,捲曲成一組自由流動卻又有機的循環。作品由建築師 Luciano Baldessari 和 Marcello Grisotti 共同設計,融合了顏色、動態和空間三大元素,跨越了建築、繪畫和雕塑的界限,體現了 Fontana 對「空間環境」和「空間概念」的追求。作品的原型可追溯至他1949年的作品《漆黑的環境》(Black Environment),把混凝紙漿做成的線狀雕塑懸吊在漆黑的紫外光房間內,漆上螢光顏料的雕塑投射出各種光線,縈繞於觀者的頭頂,使觀者真切感受這些源源不斷的光。相較之下,我們不難發現 Fontana 刻意藉著霓虹來探索生活中的日常美。霓虹和日光燈相似,後者因美國通用電氣在二次大戰期間大量生產而變得普及,但霓虹獨特的光線突顯了Fontana 意圖透過使用霓虹這種具商業價值的原料,把藝術與日常結合。但更重要的是,霓虹無形、非身質的特性乎合了 Fontana 創作的意圖 - 既非繪畫亦非雕塑,而是一種在空間發光的形態,一種供觀者自由游動的形態。 他的作品提供了新的視覺語言,成為當代藝術不可或缺的一部份,為日後的藝術家開啓了使用霓虹的大門,特別是那些1960年代,面臨普普藝術、激浪派(Fluxus)、現實主義風格和其它藝術運動的紐約藝術家。霓虹工業和現成的特質,加上其對城市環境的顯著影響,使它成為了藝術創作的重要媒介。

“… 霓虹無形、非身質的特性乎合了 Fontana 創作的意圖 - 既非繪畫亦非雕塑,而是一種在空間發光的形態,一種供觀者自由游動的形態。 他的作品提供了新的視覺語言,成為當代藝術不可或缺的一部份,為日後的藝術家開啓了使用霓虹的大門…”

田中敦子的作品《Electric Dress》(初版1956年,再版1986年)是一件由無數短霓虹管和白燈泡拼砌而成的、可穿著的雕塑,被視為早期貫穿日本、歐洲和美國藝術運動的代表作。作品的靈感來自醫藥行業的霓虹廣告招牌,嘗試把科技和人體生理學連結起來。田中敦子穿著此霓虹裙出席展覽的開幕典禮的舉動,更是跨越了雕塑與表演的界限。特別的是,作品探討了霓虹受制於時間的特質,包括其流動的姿態如何反映藝術家與具體美術協會之間的互動,並對此協會所關注的日常、物質和實踐作出詮釋。田中敦子期後發展出一系列的服裝作品,其中1957年的作品《Stage Clothes》便反映她對身體的進一步探索。縱使如此,作品《電子裙》仍然是日本戰後反美學的代表作,裙的輪廓與日本和服同出一徹,而那些串連起來的多色燈泡亦使人聯想起人體的神經和肌肉。此作品同時把霓虹視作機械身體的延伸, 與科幻電影中的改造人和機械人的概念不謀而合。

1962年是令人讚歎的藝術之年,藝術界發生了多件極具影響力的大事,包括安迪·華荷第一個在紐約舉辦的展覽以及激浪派在德國的創立。在這些大事中,美國藝術家Robert Watt的作品《Chair》,成為了絕佳運用霓虹於雕塑上的例子。此作品或許印證了Watt 與布萊希特(George Brecht)的關係。Watt在數年前的一個周度午宴認識布萊希特,而《Chair》正正與布萊希特重複使用現成的椅子來創作有關。這一種指涉或引述影響了Watt 日後有關霓虹的創作,他把霓虹管屈曲出歷史上多個著名藝術家的名字,如馬奈(Manet)、哥雅(Goya)、馬諦斯(Matisse)和林布蘭(Rembrandt)等。這

些都是處理畫中光線的大師,而Watt 更為每一個藝術家的名字挑選一種代表他們的顏色,如黃色的哥雅和紅色的安格爾(Ingres),突顯了藝術史與文化製作中有關豎立品牌與標記的事宜。Watt 的作品體現了對霓虹的探索,他善用了霓虹的雙語性,並列出大量生產與獨一無二的主題,並藉霓虹營造文本與空間的氛圍。

畫家James Rosenquist 常在雕塑中加入霓虹的元素,認為霓虹是一種能帶給人感官享受的視覺媒介,他於1963-1966年期間所創作的雕塑《Tumbleweed》便印證了其主張。作品主要以三棵交疊的木組成,然後把木的裡裡外外纏上一圈又一圈的鐵絲網,再於鐵絲網的間隙中穿插著藍色的霓虹管。這種粗糙、尖銳、鋒利的觸感,帶給觀者意料之外的體驗,表現藝術家超現實主義的主張,同時透視 Rosenquist 以作品軍事封鎖的形態捕捉1960年初的緊張政治局勢。

Mario Merz 是繼作品《Tumbleweed》誕生後另一位經常使用霓虹於雕塑上的藝術家。他1968年的作品 《Giap’s Igloo》 ,是他著名的半圓系列的首件作品。在由泥土、金屬、嫩枝組成的雪屋形半圓上,散落著多個霓虹的字母。這些字母可拼湊而成北越名將武元甲的名句:「如果集結了整個軍隊,他便沒有了地位;如果分散了整個軍隊,他便沒有了力量。」(If the enemy masses his forces, he loses ground. If he scatters, he loses his force.)這種把有機與人工、輕與重的結合,再加上以雪屋為人類住屋的初型,象徵藝術家對1968年政局動亂所帶來的消費資本主義的不滿,而這些不滿是蘊含多重意義的,亦呈現了現化人定期轉變,如遊牧式的身。Merz 後來在一個與意大利貧窮藝術運動(Italian Arte Povera)藝術家同場的展覽中,展出了一件由斐波那契數組成的霓虹裝置。斐波那契數的特點是每一個數都是前二個數的和,前幾項的數列是: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,。Marz 把這些霓虹數字懸掛在煙囪的外圍,表達創造與增長這兩個普世原則。

與此同時,藝術家 Martial Raysse 把霓虹融匯到其繪畫中,揭示他與1960年代新藝術運動同步的意圖,兩者均以重新定義「真實」為目的,專注於人文與日常生活的範疇,反對比喻和抽象。臨床剖釋對 Raysse 而言是一個很重要的姿態,因為他嘗試在被大眾認定為中立的媒介中找到一份美,所以把被視為平穩、劃一和工業物料的霓虹用到繪畫中。他在多張肖像作品中,以霓虹勾勒特定部位的輪廓。Raysse 企圖透過重覆使用這種手法,繪製出經他改變的實際外形,與他本身取材的影象外形的分別,是他尋找「真實」的過程。

美國藝術家 Robert Rauschenberg 的《Green Shirt》是為蒙特利爾Expo ’67 美國館而設的委約創作,是一組把多個不同顏色的霓虹圖象拼砌而成的裝置。這些圖象既取材自高雅藝術的名畫,亦摘取尋常百家的事物。美國館選擇展示霓虹的作品的舉動,足以證明霓虹在1960年代末對當代藝術界的重要性。這件作品顯示了 Rauschenberg 持續地對畫作進行詮釋,以及對「真實」與「抽象」進行探索。而作品零碎的圖象亦反映了藝術家其時被拼貼藝術所吸引,但他比較側重於圖象與圖象之間的聯繫和分界。《綠襯衫》反映霓虹同時能表達尋常和商業面,透過霓虹這個所謂的「低級藝術」,建立了日常與超凡的橋樑。

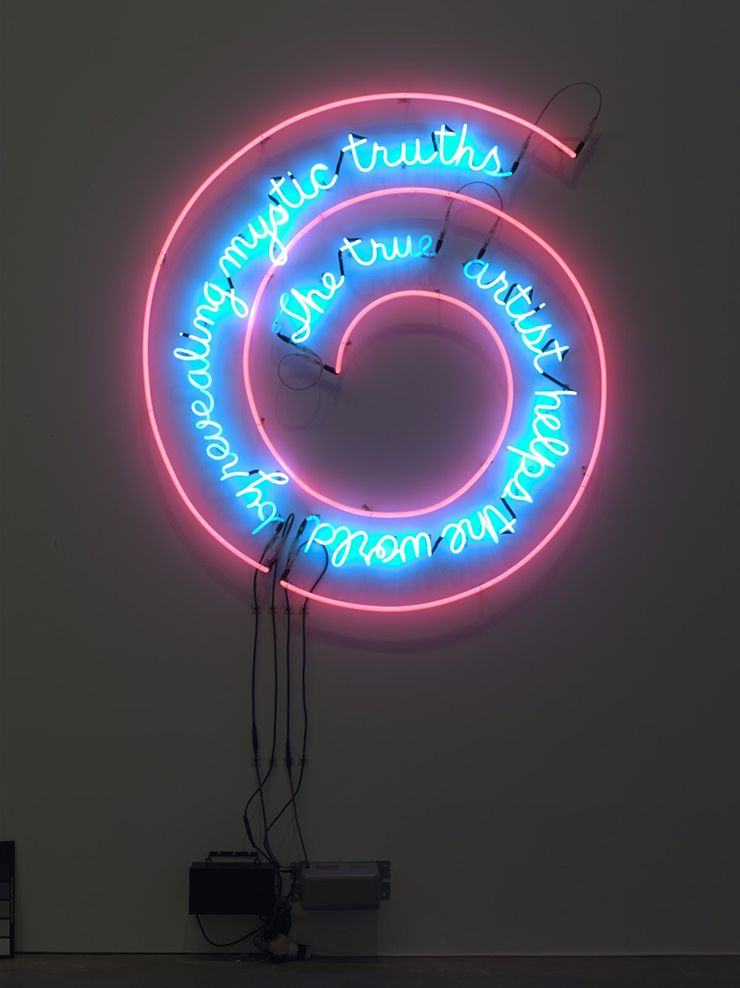

最為人熟悉的霓虹藝術家非 Dan Flavin 和 Bruce Nauman 莫屬。自1960年初 Flavin 把「霓虹」一詞帶入藝廊以來,「霓虹」便成了 Flavin 作品的代名詞。然而,他首件名謂「霓虹」的作品,其實只是一些發出像霓虹顏色和光線的日光管,帶出這些市面上的商品物料其實有很多表達的可能性。當 Flavin 以像霓虹般的日光管,把原本用來掛畫的牆身變成一整幅光的裝置,營造出令觀者沉醉於實體光的氛圍時,Nauman 以霓虹表達他對藝術的界限和藝術家身份的疑問。他的作品《The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths》在Nauman 的監策下由霓虹技工製成,和他其它的霓虹作品一樣,顯示了他意圖透過使用工業原料來挑戰藝術家的身份和構建文化產物的框架與方法,而這些概念都是1960年代反藝術情緒當道的特徵。此作品的名稱與作品的文本一樣,其重複的手法使作品成為了藝術家自我反思的詩意結晶,亦如哲學家 Ludwig Wittgenstein 所言其作品反映 Nauman 對文字的趣味探索,以及對廣告修辭的詮釋。此作品既是物件,又是文字,也是圖像,反映霓虹作為一個媒介的多樣性,使作品成為探索視覺消費的影響和物質性的一個表達。

香港眩目的霓虹光幾乎勾勒出整個城市的輪廓,而霓虹迄今仍受藝術家所喜愛。M+收藏了藝術家林東鵬2008年的作品《晃動的中國》(Shaking China),該作品由三個分別為 ‘Made in UK’ (英國製造)、‘Made in China’ (中國製造)和 ‘Made in Hong Kong’(香港製造)的霓虹招牌所組成,而招牌的大小取決於三地製造該個招牌的價錢。此舉標示出霓虹的工業性與大眾市場經濟體系的關係。作品同時無意間展示了霓虹的脆弱性,因為‘Made in China’(中國製造)在運送期間被打碎,諷刺地體現了《晃動的中國》這個主題字面上的意思,同時引證處理霓虹的困難性和因為使用此物料而帶來的巨大壓力。

霓虹自1950年代起在多個藝術形式中佔一席位,它的流行代表了藝術家思考和表達當代日常生活的意圖,因為霓虹與本土商業、當代和城市有著不可劃分的關係。與此同時,霓虹在藝術家如 Joseph Kosuth 和 Tracey Emin 的手下衍生於更多、更難以捉摸的意義,霓虹不單止是一種創作媒介,更探索文字、形狀和物料三者之間的精神關係,使霓虹轉化成具帶情感的物件,與一開始的被視為城市環境的產物大相庭徑。

電影《大都會》(1927) 劇照﹔相片鳴謝: Eureka Entertainment Ltd.

電影《大都會》(1927) 劇照﹔相片鳴謝: Eureka Entertainment Ltd.

Bruce Nauman, The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths, 1967; 版權持有人© Bruce Nauman / Artists Rights Society (ARS), New York

Bruce Nauman, The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths, 1967; 版權持有人© Bruce Nauman / Artists Rights Society (ARS), New York