引言

神說要有光便有光,但人類懂得以煤油燃起燈光,用於城市室外,還是相當晚近的事 ── 西方城市進入十九世紀初現代化紀元,煤油燈才陸續出現於街道、橋梁、拱廊街等。但說到城市的色彩學,還要多等一個世紀。一八九八年科學家發現稀有氣體「氖」(Neon),氖無色無味,但注入真空管中,通電後能釋出紅光。Neon light翻成中文有一個很美的名字,叫霓虹燈。由於色彩濃烈,在惡劣天氣下仍能映照,霓虹燈很快在城市中派上用場,如用於海陸空指引,但更具潛力的,還在商業符號陣地之上。一九一零年代霓虹燈首先用於巴黎的理髮廳、歌劇院,二十年代傳到美國洛杉磯,繼而擴及全國,三、四十年代先後誕生時代廣場及拉斯維加斯的霓虹景觀。霓虹燈東傳,東京、上海這些魔登都市三十年代得風氣之先,香港則稍遲至五十年代引入。西方舶來技術配上東方特有的方塊漢字美術,以霓為裳,城市黑夜自此添了燦爛的新裝。霓虹的建築科技史說來話長,得另文書寫,本文主要集中於霓虹的文化意象,在各式藝術文本和城市景觀間作一番徜徉。

光的色盤,城市晚妝

如果把城市的夜晚想像成一個光的色盤,如果把這光的色盤想像成一個女子的晚妝,那麼萬家燈火便是城市面霜的晚間粉底,昏黃的燈光是楚楚動人的淡影,七彩霓虹則是艷麗濃抹,好像城市每晚都要赴一場喧騰的盛宴。那盛宴的繁華由商業承托,霓虹落戶於城中的招牌叢中之中,分佈於城中每一個可堪消費的角落,這樣的晚妝我城披卦了半世紀有多,在世界芸芸城市中,也幾成一道城市奇觀。

由於霓虹招牌的官能刺激,它映照的繁榮總流轉著城市人的慾望,或者它自身就是一個慾望勾引的幌子。

香港的霓虹招牌涵蓋不同行業,藥房、銀行、酒樓、餐廳、遊戲機中心、貨幣兌換貼等等,不一而足,但霓虹的意象,或其符號意義,又常有幾個是特別鮮明的。光總令人想到繁榮璀璨,尤其烘托於黑夜之下,夜行動物從各自的洞穴竄出,但少了霓虹光照,晚間城市就不成一個舞台。由於霓虹招牌的官能刺激,它映照的繁榮總流轉著城市人的慾望,或者它自身就是一個慾望勾引的幌子。資本主義社會建基於都市人的消費慾望,「不夜城」與「慾望之城」變成同義詞,別的燈光不可以,獨拜霓虹賞賜。是在這璀璨與慾望潛行的交合中,紐約時代廣場的七彩霓虹才成了無名孤獨者的最佳流連場景(電影《的士司機》中的羅拔迪尼路),是在這霓虹製造的都市幻景中,霓虹才可能如刀鋒般刺入雙眼 ── 出自Simon & Garfunkel的經典名曲Sound of Silence:「霓虹燈的閃光刺入了我的眼睛/ 劃破夜空 / 觸動了寂靜之聲……」這種感覺我們都能體會,因為城市的燈光已經成為一種流動視覺氛圍,一種城市感性;城市的精神性(mentality)和物質性(materiality)時刻都在互相形構。

文學酒店,慾望之都

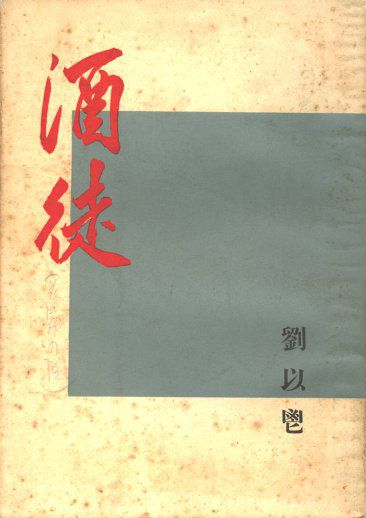

霓虹的繁華中帶頹靡、璀璨中帶孤獨,總有一股慾望暗流,如此意象出現於本土的文學、電影、歌曲中,被挪用、聚焦和放大,就我所知,也不乏一些顯著例子。文學中,張愛玲〈傾城之戀〉寫白流蘇坐船靠岸第一眼看到的香港,對顏色互撞的廣告招牌倒映於綠油油海水裡有細致著墨,但那時候,許還沒時興霓虹招牌,文字中還不見霓虹光影;到五十年代曹聚仁寫的長篇小說《酒店》,霓虹招牌才真的隆重登場。小說開章寫一九四九年中國大陸政權易手,一個青年滕志傑隨父南來香港,在當擦鞋匠的理髮廳認識同是逃難來港當舞小姐的黃明中,那場景有此描述:「他走出了M理髮店的側門,抬頭一看,那方豎着的招牌上,橫着『清華舞廳』的霓虹燈招牌。」霓虹招牌以獨有意象出現於香港文學作品中,我無從考究源起,但若說霓虹招牌作為舶來工業品在香港約冒現於上世紀五十年代,《酒店》便可算是最早期的了。小說裡那人慾橫流的酒店座落九龍彌敦道,彌敦道素是霓虹陣地,但其他地區,自也少不了霓虹蹤影。由是想到劉以鬯的經典小說《酒徒》,開首一章寫文人酒徒到手指舞廳買醉,與風塵女侍者搭訕,其中就有如此描述:「獵者未必全是勇敢的;尤其是在霓虹叢林中,鞦韆架上的純潔,早已變成珍品。」霓虹帶醉,溢進了文人的筆尖中了。

光影世界,美學佈景

至於光影世界,霓虹本身作為街頭常見物,可以想像,所有於實地街道取景的電影都很容易將霓虹招牌攝入其中,但刻意以霓虹招牌作城市佈景以至美學特色的,論者多談到王家衛(如《旺角卡門》、《重慶森林》、《墮落天使》等),但我以為最突出(在用意和影像經營上)的一齣,要數一九八六年由高志森編導的《痴心的我》。電影說一對中學同學,一是富家女羅美薇,一是在屋邨居住的問題少女李麗珍,分別認識從加大拿回港渡假的張學友和狂飆電單車的「飛仔」王敏德,戲中一場李麗珍和王敏德的親熱戲,刻意以大幅鮮紅色TDK的霓虹招牌(頂處有兩條藍色小橫間)作背景,襯托著天台暗黑一角偷歡的初識情侶和魚骨天線,從建立鏡頭到特寫到霓虹燈全熄,整場戲長達兩分多鐘;跟另一對羅美薇與張學友相約於遮打花園噴水池的柔和晚燈,在光影上成一對照。霓虹(尤其是紅色)在電影中充份成了野性慾望上演的城市舞台燈光和佈景。

霓虹(尤其是紅色)在電影中充份成了野性慾望上演的城市舞台燈光和佈景。

傾城傳說,黑夜之歌

至於廣東流行曲方面,填入「霓虹」二字不少,熱門的也不乏作品,如張學友的《相愛》:「每個燈光/淡淡散去/繁忙地鬧市/終也轉安靜/霓虹燈飾散著每天餘暉/停在那疲倦了一天的歇息」,但流行的與其說因歌詞中的霓虹,不如說是張學友的情歌本身。「霓虹」在歌詞中,大多只是輕輕一點,舊者如八十年代李克勤的《絲絲雨線》、杜德偉的《影子舞》,至新者如洪卓立二〇一一年的《一夜城》,都離不開霓虹即景輕描,或以霓虹作情愛的點綴。將霓虹與城市意象緊密連結的,我始終記得的是許美靜的《傾城》:「傳說中痴心的眼淚會傾城/霓虹熄了世界漸冷清/煙花會謝 笙歌會停/顯得這故事尾聲更動聽……」,表面看來雖也是一闕情歌,但黃偉文的歌詞全曲都照耀著城市燈光,確乎是「浮華盛世作分手布景」,而再璀璨的霓虹也有熄滅時,再動聽的笙歌也有終結時,如此故事尾聲,憑歌寄意,也再難分是情愛或是一城之命運了。

另一更深刻,屬於我成長年代而不得不說的,當屬達明一派的《今夜星光燦爛》,歌詞一開始即以霓虹展開:「霓虹亮透晚上/把城內也照亮/猶豫在馬路上/只求在這午夜/找一個新方向」,城市不同質感的燈光(公園、海傍燈光、路燈、交通燈等)隨飛車的闖蕩奔馳閃現眼前,星光璀璨但難掩淒冷暗淡,失意的孩子更懷戀黑夜,最後那幾句 「請看一眼這個光輝都市/再奔馳/心裡猜疑/恐怕這個璀璨都市/光輝到此」,簡直就像一格城市凝鏡;陳少琪的歌詞,給香港過渡期的不明朗狀態寫下一首判決書。歌聲之外,值得一提的是一九八七年達明一派那首歌的MV,錄像中黃耀明和劉以達一身黑衣,戴著墨鏡,穿梭於車上和街上,拍入許多城市的霓虹街景,尤其是彌敦道霓虹密佈的一段。

「霓虹」在歌詞中,大多只是輕輕一點……

消失之境,過渡之中

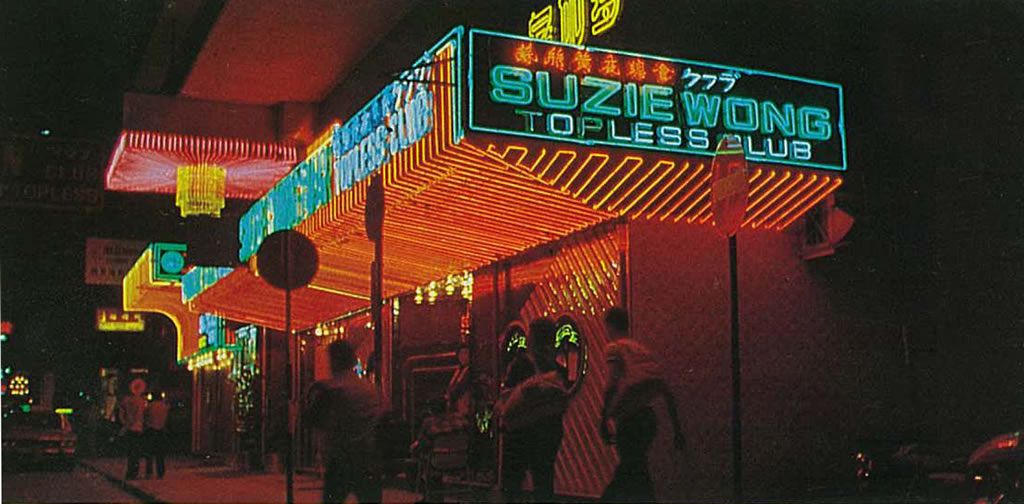

盛極而衰,如班雅明在繁盛的資本主義社會中看到幽靈的廢墟。曾幾何時的城市新興事物,隔了年代,如今大多數霓虹招牌都上了年紀,像官燕莊、涼茶店、金鹿線衫、當舖、蔴雀館、老式扒房西餐廳、夜總會,都僕僕風塵,添了風霜。灣仔駱克道的色慾霓虹,令人遙想水兵登岸的蘇絲黃的歲月,昔日的青春倩影,如今成了徐娘半老,幸風韻猶存。有些霓虹燈日久失修,壞了一二筆劃或部首方塊,夾在都市光影叢林中,又意外生出一點幽默感和頹敗氣息。有的則已壽終正寢,如彌敦道曾有相當標誌性的裕華國貨,霓虹招牌早已不存。有的店鋪同時出現霓虹和LED招牌,一個空間同時上演時代的過渡。一些則是新舊兩分,如城中的McDonald’s,舊的仍沿用紅黃色調的霓虹走燈,新的則一律用上黃配白的射燈招牌。走過時代歲月,繁華、璀璨、頹廢、孤獨、慾望之外,霓虹於今滑入消失之中,又意外生出懷舊和失落的意象。但說香港霓虹已失光彩亦為時尚早,街上亮麗的霓虹招牌仍多的是。消失是一種過渡,褪變是漫長的,如果說霓虹燈已完成了其歷史使命,那末日不會於一天突然降臨。

劉以鬯的小說《酒徒》在開首一章即以「霓虹叢林」一詞代指風塵之地。

劉以鬯的小說《酒徒》在開首一章即以「霓虹叢林」一詞代指風塵之地。 王家衛所執導的電影《墮落天使》以灣仔駱克道的霓虹招牌作城市的佈景 ; 鳴謝: 春光映畫有限公司,版權所有,翻印必究。

王家衛所執導的電影《墮落天使》以灣仔駱克道的霓虹招牌作城市的佈景 ; 鳴謝: 春光映畫有限公司,版權所有,翻印必究。 Richard Quine 導演的《蘇絲黃的世界》給灣仔塑造了紅燈區的形象。期後在 1970 年代,更有夜總會以蘇絲黃命名,且成了區內地標; 鳴謝: Frank Costantini and Kirk Kirkpatrick

Richard Quine 導演的《蘇絲黃的世界》給灣仔塑造了紅燈區的形象。期後在 1970 年代,更有夜總會以蘇絲黃命名,且成了區內地標; 鳴謝: Frank Costantini and Kirk Kirkpatrick